出前館ネズミ混入事件が話題となっています。

商品が入った袋の中に生きたネズミが混入していたという衝撃的な事案に、多くの人々が不安を感じています。

特に「置き配」という配達方式に対するリスクが浮き彫りになり、SNSでも様々な意見が飛び交っています。

この記事では、出前館のネズミ混入事件の概要や原因調査、対応策、さらにはネット上での反応について詳しく解説します。

今後、出前館やフードデリバリー業界全体にどのような影響があるのか、一緒に見ていきましょう。

出前館ネズミ混入事件の概要と原因調査

出前館ネズミ混入事件の概要と原因調査についてお伝えします。

【悲報】出前館さん、うっかり生きたネズミ入り商品を配達してしまい謝罪・・・ https://t.co/1gKF2w9mRO

— はちま起稿 (@htmk73) April 1, 2025

出前館ネズミ混入事件の発生状況

出前館は、飲食店から商品を受け取り、顧客の自宅まで配達するフードデリバリーサービスです。

今回のネズミ混入事件は、先月29日に発生しました。

配達員が加盟店から受け取った商品を、顧客の自宅前に「置き配」として届けました。

その後、顧客がすぐに商品を受け取ったところ、袋の中に5センチほどの生きたネズミが混入していることを発見しました。

ネズミはその場で駆除業者によって処理されましたが、混入経路は依然として判明していません。

なんとも驚きの事件ですよね。置き配って安全なイメージがあるだけに、不安を感じる人も多いでしょう。

商品に混入したネズミの種類と特徴

混入が確認されたネズミは「クマネズミ」と呼ばれる種類でした。

クマネズミは都市部に多く生息するネズミで、特に建物内に侵入することが多いとされています。

体長は10〜20センチ程度で、細身の体と長い尾が特徴です。

壁を登ったり、わずかな隙間にも入り込むことができるため、特に注意が必要な害獣とされています。

今回の事例では、袋の口が閉じられた状態で配達されていたにも関わらず、ネズミが混入していたことが問題視されています。

ネズミって本当に小さな隙間でも入ってしまうんですよね。しかも、クマネズミは身体能力が高いので要注意です。

出前館による謝罪と再発防止策

出前館は、今回のネズミ混入事件について利用客や加盟店に対し謝罪を行いました。

公式声明では「利用客や加盟店には多大なるご迷惑とご心配をおかけすることを深くおわびします」とコメントしています。

また、再発防止策として、配達員に対して以下の対策を徹底する方針を発表しました。

- 飲食店で商品を受け取る際の確認の徹底

- 配達先に商品を届ける際の確認の徹底

- 専門家と協力し、混入経路の調査を進める

出前館としては、混入経路を明らかにすることで再発防止に努めているようです。

公式としてもかなりしっかり対応をしている印象ですが、やっぱり不安に感じる人も多いでしょうね。

出前館の対応と専門家の意見

出前館の対応と専門家の意見について詳しく見ていきます。

出前館の対応強化策の詳細

出前館は、配達員への指導を強化することで再発防止を目指しています。

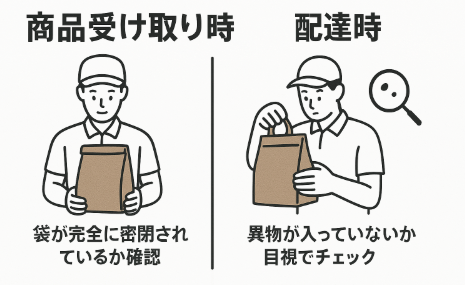

特に強調されているのは、飲食店での商品受け取り時と、顧客への配達時の確認の徹底です。

具体的には、袋が完全に密閉されているかどうかを確認することや、異物が入っていないか目視でチェックすることが指導されています。

また、配達員への教育やガイドラインの見直しも検討中とされています。

ただし、配達員個々の対応に依存する部分も大きく、完璧な対策とは言い難いのが現状です。

専門家による混入経路の調査方法

混入経路の調査には、害獣駆除の専門家が関与しています。

専門家によれば、ネズミは袋の隙間や破れた部分から侵入する可能性があるとのことです。

また、置き配時に袋が地面と接触している場合、その隙間から侵入することも考えられます。

混入経路を特定するために、配達員や顧客の証言だけでなく、袋の状態や環境の調査も行われています。

専門家による調査はまだ続いており、出前館としても協力を惜しまない姿勢です。

ネット上の反応と今後の影響

ネット上の反応と今後の影響について詳しく解説します。

SNSでの反応と意見の傾向

今回の出前館ネズミ混入事件は、SNS上で大きな話題となりました。

特に「置き配」のリスクについて議論が活発に行われています。

「置き配では防ぎようがない」「玄関に置いてたらネズミが来るのは当たり前では?」といった意見が多く見られました。

また、「出前館の責任ではなく、置き配というシステム自体の問題」という声も一定数ありました。

一方で、「これからは置き配が怖くて使えない」という不安の声も少なくありません。

個人的には、対面受け取りを希望する人が増えるかもしれませんね。置き配って便利だけど、こういうリスクもあるんだなと改めて感じさせられます。

出前館への信頼度への影響

この事件は、出前館の信頼度にも少なからず影響を与えていると考えられます。

SNSでは「出前館は対応が早くて良い」という評価もある一方で、「次から利用を控えたい」という不安の声も上がっています。

特に、食品に関するトラブルは利用者の信頼を損なう可能性が高いです。

また、配達員の確認ミスや袋の密閉状態に関する指摘も多く見受けられました。

出前館としては、信頼回復に向けて再発防止策を徹底する必要があるでしょう。

正直、今回の対応が今後の信頼回復につながるかどうかは、しっかりした再発防止策とそれを継続していく努力にかかっていると思います。

フードデリバリー業界全体への影響

今回の事件は、出前館だけでなく、フードデリバリー業界全体にも影響を与える可能性があります。

特に「置き配」という配送方法自体への信頼が揺らぐことが懸念されています。

競合するサービスであるUber Eatsも同様に置き配を提供しているため、出前館だけの問題ではないとの意見も多いです。

また、置き配専用の梱包方法や安全対策についての議論も行われています。

今後、業界全体での安全対策の見直しが求められるかもしれません。

置き配ってすごく便利だけど、こういう問題があると業界全体で対策を考えなきゃいけないですよね。利用者の安心をどう取り戻すかがポイントになりそうです。

置き配の危険性を再確認!安全に受け取るための工夫が必要だ!

置き配のリスクは予想以上に高い!特に食品は要注意

置き配って、便利ですよね。配達員さんと顔を合わせる必要もなく、家にいなくても受け取れる。特にコロナ禍で非対面の受け取りが普及して、今では当たり前の選択肢になっています。だけど、ちょっと待ってください!食べ物を外に置くことって、実は想像以上にリスクが高いんです。

まず、玄関先に置かれた食べ物は、匂いで害獣や害虫を引き寄せる可能性が高いということ。カラスやネズミ、ゴキブリなどが食べ物を狙ってくるのは当たり前の話です。特に、野良猫やカラスは視覚と嗅覚が優れているため、見つけたら容赦なく荒らしてきます。袋が破かれたり、中身が散らばったりする光景は容易に想像できますよね。

さらに、配達された袋がちゃんと密閉されていない場合はどうでしょうか?例えば、袋の口が少しでも開いていたり、結び方が甘かったりすると、ネズミや虫が簡単に侵入してしまう恐れがあります。ネズミなんかは小さな隙間でも簡単に入ってしまうし、ゴキブリに至っては匂いを頼りに袋の中に潜り込んでしまうことも考えられます。

配達後の管理責任は誰にあるのか?利用者の意識も問われる

置き配によるトラブルで多くの人が意見を出していますが、共通しているのは「置いた後の管理は利用者の責任ではないか?」という点です。実際、配達員が玄関先に置いた瞬間から、その商品がどう扱われるかは利用者次第です。特に、長時間放置されると害獣や害虫に荒らされるリスクは高まります。

例えば、「置き配された食べ物をすぐに回収せずに放置しておくと、その間にネズミが袋の中に入り込むこともあり得る」という意見もあります。配達員が配達を完了した瞬間から、リスクを管理する責任は利用者にあると言えるでしょう。これは単なる意見ではなく、現実問題として考えるべき点です。

対策を考えよう!安全な置き配のための工夫

じゃあ、どうすれば置き配のリスクを減らせるのか?いくつかの意見が挙げられています。

- 置き配用の密閉ボックスを用意する:匂いを遮断し、害獣や害虫が侵入することを防げる効果的な方法です。特に食品を受け取る場合は必須と言っても過言ではありません。

- 到着後は速やかに回収する:配達員が去ったことを確認したら、すぐに回収することでリスクを大幅に減らせます。

- 環境を整える:特にゴミが散乱していたり、害獣が集まりやすい環境であれば、それ自体を改善する努力も必要です。

置き配を利用するならリスクも理解しよう!

便利な置き配ですが、食品を玄関先に置くことは決して安全ではありません。利用する側としても、そのリスクを理解し、対策を講じる必要があります。少なくとも、密閉ボックスを使ったり、早めに回収する意識を持つことが大切です。

出前館やUber Eatsがどれだけサービスを改善しても、根本的なリスクは完全に排除できません。だからこそ、私たち利用者が賢く対策を講じていくことが重要なんです。安全に、美味しいご飯を楽しむために、自分自身でできることをしっかり考えましょう!

まとめ

出前館で発生したネズミ混入事件は、多くの人々に衝撃を与えました。

袋の中に生きたネズミが混入していたという事実は、特に「置き配」という配達方式に対するリスクを浮き彫りにしました。

出前館は迅速に謝罪を行い、再発防止策として配達員への確認徹底を強化しています。

しかし、混入経路の特定にはまだ至っておらず、利用者の不安を完全に払拭するには至っていません。

フードデリバリー業界全体においても、今回の事件をきっかけに「置き配」の安全性を見直す動きが求められるでしょう。

今後の出前館の対応や業界全体の改善策に注目していきたいですね。